こんにちは。tkgです。

前回は、

インデックスファンドについての説明から

具体的な商品を紹介した上で、

アクティブファンドとの比較を

紹介させていただきました。

今回は、

最近よく聞くETFという

商品について紹介させていただきます。

前回のおさらい

- インデックスファンドは

株価指数に連動する投資信託 - アクティブファンドに比べ、

ローリスク・ローリターン - 長期投資・初心者は

インデックスファンドがおススメ

インデックスファンドは

初心者向けでもありますが、

長期投資では安定しており、

長期的にみれば、

アクティブファンドより成績も良い事例も

紹介させていただきました。

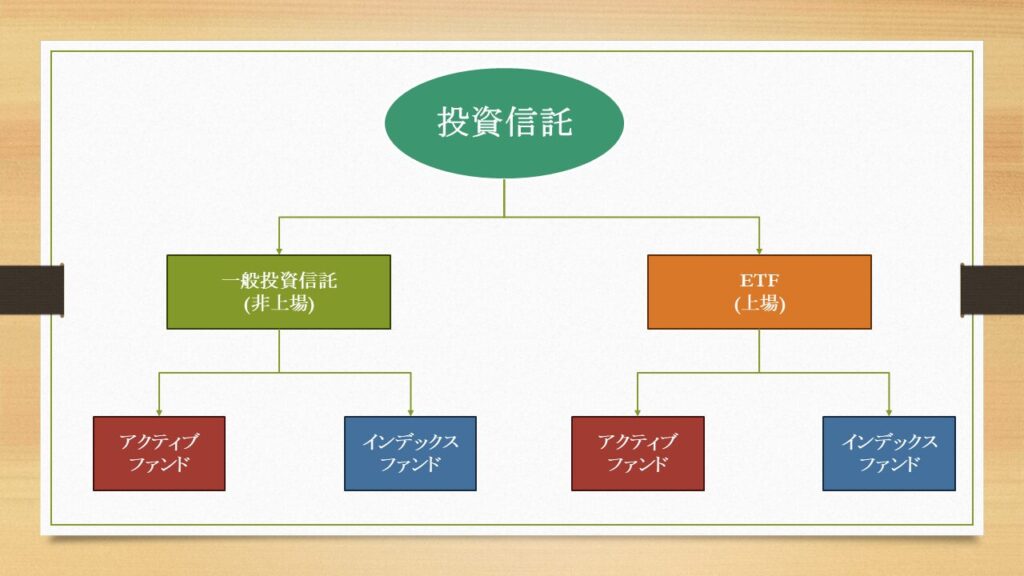

これまで投資信託という商品の中身を

紹介してきましたが、

今回はETFという商品について紹介します。

ETFとは

ETFとは、証券取引所に上場し、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託で、

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/etf/index.html

「Exchange Traded Funds」の頭文字をとりETFと呼ばれています。

キーワードは

上場 という部分です。

ETFは上場投資信託と言われ、

投資信託の1種となります。

一番の違いは

株式と同じように証券取引所で

売買されるということ

上場してる=株式のように

リアルタイムで売買可能ということです。

ETFは、特定のインデックスに

連動する形で運用されることが多く、

低コストで分散投資が可能な点が魅力です。

取引方法

ETFは、株式と同様に証券取引所で

リアルタイムに取引が行えます。

これにより、投資家は市場の動きに応じた

タイミングで売買ができるため、

非常に柔軟な投資が可能です。

証券会社を通じて、

通常の株式同様に注文を出すことで

購入ができます。

| 証券会社に依存しない売買可能とは? (S&P500の商品例の場合) | ||

| 投資信託 | ETF | |

| 楽天・プラス・S&P500 | SBI・V・S&P500 | ・上場インデックスファンド 米国株式(S&P500) ・MAXIS米国株式 (S&P500)上場投信 等 |

| 楽天証券でしか買えない | 14社から購入可能 | 全国の証券会社で購入可能 |

特徴にもあるように、

投資信託の商品によっては

証券会社に依存することで、

好きな商品を買うためには

特定の証券会社を作らないとダメです。

一方、ETFでは、

好きな商品があればどこの証券会社経由でも

購入可能となります。

価格の決まり方

ETFの価格は、

基本的には市場の需給によって決まります。

流動性が高い(売り買いが多い)ETFであれば、

価格はその商品の基準価額に近い価格で

取引されることが一般的です。

しかし、

流動性が低い(売り買いが少ない)ETFの場合、

売買の差が

(実際の商品の価格と売り買いする価格)

広がることがあるため注意が必要です。

上がったのに

下がってるーー!!!

ってなります。

株式同様なので指数に連動しても、

人気なければ上がらないって感じです。

主に、

- ETFの運用資産が少ない

- ニッチなテーマ

- 発行元の規模が小さい

等の原因により下がる場合があります。

ただ、指数に連動しないと困りますね

(-_-;)(-_-;)(-_-;)

アービトラージという仕組みで

価格が安定します

インデックスETFは投資信託のように

個別に運用指示するような

ファンドマネージャーはいなく、

運用方針があらかじめ決まっています。

ETFは外部化されており、

そこで儲ける大口投資家(AP)いるという

イメージです。

例えば、

ある商品、

鉄鋼のETF(A)があったとします。

(そのETFは鉄鋼株30銘柄が含まれる)

| ETF名 | A |

| 構成銘柄 | 30銘柄の鉄鋼株 |

| 状況 | Aの市場価格が、 実際の30銘柄の 合計価値よりも高い A>30銘柄の鉄鋼株 |

- 1空売り

APはA>30銘柄になってるので

Aを空売り

(例えば、1000シェア空売り) - 2現物株の購入

同時にETFの中身と同じ、

鉄鋼30銘柄を買い集める

(全体で1000株分) - 3持ち込み

現物株をETF側の信託銀行に持ち込み

- 4新しいETFの受け取り

信託銀行から新しいAのシェアを発行

APに1000シェアを渡す - 5空売り決済

最初の空売りしたAを

新しく発行されたAで買い戻し

- 価格差の利益:

- 例えば、APが空売りしたAの価格が30ドルだったとします。

- その後、APが新しく受け取ったAを28ドルで買い戻した場合、

1シェアあたり2ドルの利益。 - 1000シェアの場合、

総利益は2000ドルになります。

こういったイメージで

市場指数に連動する動きがあり、

ETFの価格安定が担保される仕組みです。

具体的な商品

多くのETFは特定の指数に連動しており、

日本国内では

「日経225連動型上場投資信託」や、

「TOPIX連動型上場投資信託」が有名です。

また、海外市場にも多くのETFが存在し、

S&P500に連動するETFなども人気です。

| 順位(国内) | コード(国内) | 銘柄(国内) |

| 1 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |

| 2 | 1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 |

| 3 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |

| 4 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 |

| 順位(海外) | コード(海外) | 銘柄(海外) |

| 1 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF |

| 2 | SOXS | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF |

| 3 | TSLL | Direxion デイリー TSLA ブル2倍株式 |

| 4 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF |

※2025年2月の売買代金

一方、

以下のような指数に連動しない

アクティブETFもあります。

ETFと投資信託の違い

上記のように、

ETFと投資信託の大きな違いは、

「上場」・「非上場」の違いで、

以前に紹介したのは非上場のものとなります。

細部での違い以下です。

| 投資信託 | ETF | |

|---|---|---|

| 上場有無 | 非上場 | 上場 |

| 購入場所 | 証券会社 銀行・郵便 など | 証券会社 |

| リアルタイム取引 | できない | できる |

| 購入金額 | 100円~可能 (金額指定OK) | 株式同様、 単元指定 |

| 定額購入 | できる | できない (一部可) |

| NISA購入 | 可 | |

| 購入価格の決定方法 | 基準価額 | リアルタイムの市場価格 |

| 銘柄数 | 約5~6千銘柄 | 約300銘柄 (国内) |

| 分配金について | 再投資可能 | 再投資不可 |

| 信用取引 | できる | できない |

| コストについて | ||

| 信託報酬 (運用管理費用) | ETFより高め | 投資信託より低め |

| 売買手数料 | ゼロのファンドが多い | ネット証券では ゼロ~数百程度 |

| 売却手数料 | 株式同様 ゼロ~購入金額によって変化 | |

| 為替手数料 (海外ETFの場合) | 基本的に円での投資 (管理費用に含まれる場合が多い) | 外国ETFの場合は 為替手数料がかかる |

購入について

実際に購入するとなった場合、

以前、投資信託では100円からの

少額投資が可能なことは説明しましたね。

ETFでは?

こちらは基本的に株式同様、

1株などの価格から購入です。

株式は基本100株単位の制約もありますが、

ETFは各会社で最低購入数が決められてます。

| 銘柄名 | SPDR S&P500 ETF | 上場 インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100) |

| 価格 | 84,280円 | 5047円 |

| 最低購入単位 | 1株単位 | 10株単位 |

| 最低購入金額 | 84,280円~ | 50,470円~ |

上記のように、

ETFでは現在の市場価格から購入となるので、

比較的大きな金額が必要な場合があります。

一部のETFでは

少額から自動定額購入

できるものもありますが、

買えるものも銘柄が少なく、

基本的に市場価値は

1株以上からになるので、

あまり美味しいものではないですね。

分配金について

分配金の再投資有無の違いがありますが、

分配金再投資の複利の特性は

以前に紹介しましたね。

ETFでは、

分配金の自動再投資が基本できないです。

分配金は現金で受け取るのが基本です。

というのも、

ETFは最低単元で購入するのが基本で、

株式と同じようなものです。

| 銘柄名 | 上場インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100) |

| 最低購入単元 | 10株~ |

| 分配金 | 2024/7 128円/10口 2025/1 130円/10口 |

この場合で見ると、

10口持ってた場合、年間で258円です。

上記の銘柄の最低購入金額は50万470円です。

分配金では到底買えないですね。。

このように最低購入金額を

上回ることがならない場合、

基本購入できないです。

またいっぱい購入して、

最低購入金額を上回る場合でも、

基本的に口座に振り込まれます。

一旦、税金など引かれた形で

手元に入るので、

その分配金から

自分で同じETFを買わないといけない。

こうなると手数料等が引かれるので、

複利の力という恩恵が得られないです。

ただ株式同様に配当金目的ってことなら良いですね。

信用取引

詳しくは別の機会で紹介しますが、

簡単に説明すると、

自分の持ってないお金以上で

株式を売買できるようなものです。

信用取引は

ハイリスク・ハイリターンな手法なので、

初心者にはおススメできない取引です。

株式で使われる取引で、

ETFも株式同様の購入方式なので、

信用取引が可能となっております。

コストについて

管理費に関しては、

ETFの方が比較的に安く設定されてます。

ただ最近の投資信託は

かなり安いコストの商品もあります。

| ETF | 投資信託 | |

| 銘柄名 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |

| 信託報酬 | 0.066% | 0.08140% |

このように

同じS&P500への投資商品でも

ETFの方がコストが安くなってますね。

売買手数料は主にネット証券ではどちらも

基本的にゼロな部分も多くなっており、

違いとしたら、

投資信託の方が手数料無料の銘柄が多いです。

為替手数料(海外ETFのメリット)

円→ドル、ドル→円の交換に

手数料が上乗せされることです。

投資信託では運用管理費に、

ETFでは

自身が売買時に負担するイメージです。

為替リスク

これはETFの特徴でもありますが、

ETFは上場してるということで、

海外市場に上場してれば

証券会社が海外市場の

購入可能地域なら

証券会社を通して

海外ETFも直接購入可能です。

基本的にアメリカ市場は

全世界から上場してる企業も多く、

他の市場で購入するより

購入しやすいのでおススメです。

アメリカ市場以外は、

証券会社によってはネットから購入

できない等の制限もあり

また投資信託は基本、

日本からの購入が基本なので、

直接購入ができない性質です。

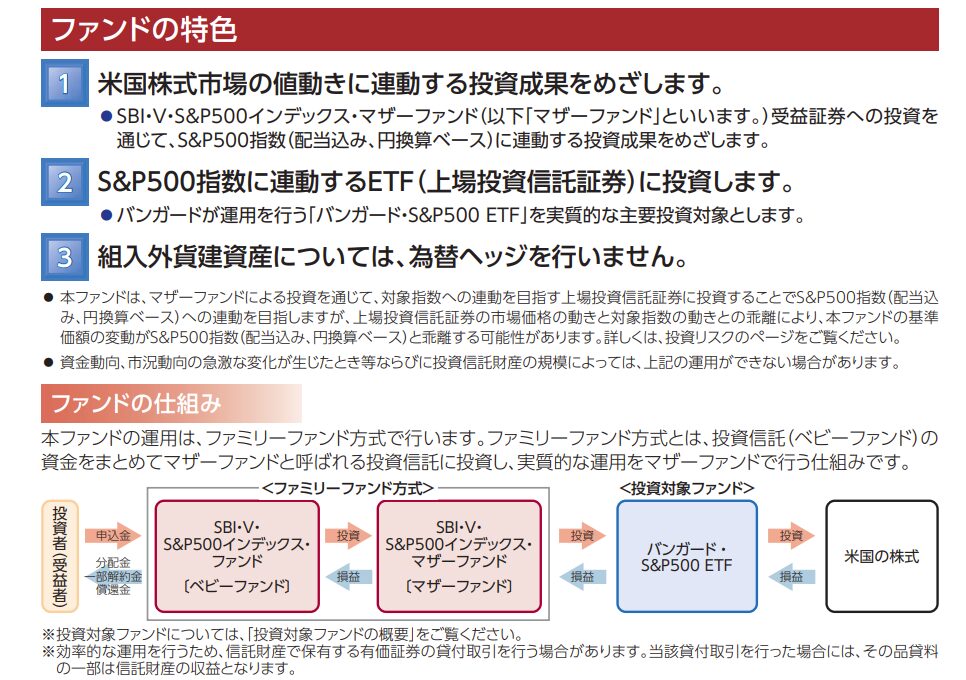

例えば、S&P500を例にすると

バンガード・S&P500 ETF(VOO)

上記の米国ETFが有名です。

| 手数料 (経費率) | 0.03% |

| 価格 | 516.57USD ※2025/3/21 |

| |

日本のS&P500の投資信託orETFより

かなり手数料が安く設定されておりますね。

VOOは様々なところの投資先にもなっており、

SBI・V・S&P500の商品もVOOを投資先として

S&P500を運営してます。

アメリカのS&P500に直接投資!

となった場合に人気なETFです。

値上がり率も大きい!!

日本から間接投資してる場合

S&P500上がったのにマイナス!?

日本からS&P500の

投資信託を買ってると

よく上記の現象があります。

これは円ベースで購入することで、

円安から円高になると、為替リスクからマイナスになることがあります。

1ドル=100円

米国株式(1株100ドル)を

100万円購入

1ドル=90円に

株価100ドル→110ドルに

11000ドル×90円=99万

1万円の損失

1ドル=110円に

株価100ドル→110ドルに

11000ドル×110円=121万

21万円の利益

このように円ドルの変化によって、

日本→外国の投資損益が発生します。

投資信託の価値からみると

為替リスクが起こりえる事象です。

アメリカ市場目的で購入してる商品の場合は、

円ベースで購入するより、

為替影響がない直接購入もETFでは可能です。

売却時も自身の判断でできるので為替リスクも回避できる

一方で為替での損益は管理しないといけません。

日本から購入する場合でも、

ETFの商品によっては

為替リスクを許容するかの有無が選べる商品があります。

「為替ヘッジあり」・「為替ヘッジなし」

この辺りはまた説明しますが、

為替での利益上下をさせるか、

させないようにするかの違いになります。

※投資信託は為替の影響が受けやすい商品がメインです

ETFの注意点・ポイント

ETFを選ぶ際にはいくつかの注意点があります。

まず、流動性の低いETFを選ぶと、

価格と評価の差が広がる可能性があるため、

注意が必要です。

購入する際は、

過去の取引量や

流動性を確認することが重要です。

流動性見るポイントです

- 流動性が多いと価格安定

- 手数料が安い

- 指数に連動する商品が安定

向いてる人・向いてない人

ETFは海外に強みもあるので、

直接購入で自身で管理したい人には

向いてる商品ではありますね。

ただ、損益がリアルタイムかつ

値動きも株価同様になるので、

投資信託よりリスクは大きいです。

NISAでの活用方法

NISAの詳しい説明は

別途記載しますが、

現在のNISAは簡単に以下の種類があります。

| 新NISA | ||

|---|---|---|

| 枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |

| 非課税種類 | 売却利益、配当金 | |

| 期間 | ずっと無制限 | |

| 年間投資枠 | 120万 | 240万 |

| 非課税投資額 | 1800万 ※売却すると翌年移行再利用可 | |

| 内1200まで 使用可 | ||

新NISAは1800万までは、

運用益が非課税となる制度です。

ETFの活用方法は、

年間240万使える成長投資枠で

購入することがおススメです。

つみたて投資枠では

定額購入で投資信託を購入し、

その残り分は、成長投資枠で

自身の好きなテーマに沿った

ETFを購入するという手法が多いです。

非課税という枠はかなりメリットがあり、

まずは新NISA枠を埋めることが優先かな。

まとめ

メリット

デメリット

ETFはどういったものかを説明しましたが、

各商品でメリット・デメリットがあります。

ETFは少し上級者向けなので、

投資信託から始めるのがおススメです。

理論を理解し、自分に適した商品を選んで、

賢い投資を行いましょう。

次回以降は、

投資の入門について紹介しましたが、

応用編として

実際に投資する場合に関わることを

紹介させていただきます。